Orte

Das Alte Dorf

Erstmals schriftlich erwähnt wurde Kleinmachnow im Jahre 1375 im Landbuch Karls IV. Die Rede war damals noch von Parva Machenow. 100 Jahre später sprach man von Lutken machenow, und im Jahre 1652 kannte man das Dorf unter dem Namen Machenow ufm Sande. Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich schließlich die Bezeichnung Klein-Machnow durch. Mit der Gemeindegründung 1920 verschwand schließlich der Bindestrich und die bis heute gültige Schreibweise Kleinmachnow war entstanden.

Ein Modell des ursprünglichen Dorfes, wie es 1910 zu erleben war, ist im Rathaus Kleinmachnow (3. OG) zu bewundern. Gebaut wurde es vom Filmarchitekten Helfried Winzer († 2010). In der Realität existieren leider nur noch wenige architektonische Zeugnisse am südlichen Zehlendorfer Damm davon.

Die Alte Dorfkirche und das Rittergut derer von Hake

Die Dorfkirche wurde im Jahre 1597 unter dem Patronat derer von Hake eingeweiht. Sehenswert sind der 2006 restaurierte Flügelaltar und das Taufbecken im Innern der Kirche. In unmittelbarer Nähe der Alten Dorfkirche befand sich das einstiege Rittergut derer von Hake. Davon blieb im Lauf der Geschichte leider nur wenig erhalten. Nur das Tor, genannt "Medusentor", durch das man den Gutshof betrat, ist noch heute zu erhalten.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand Rittergut derer von Hake aus drei Hauptgebäuden:

- Die Alte Hakeburg war keine Burg im traditionellen Sinne, sondern eher ein festes Haus in ebenerdiger Lage und ohne Burgmauern. Fontane beschrieb die Burg als ein schmuckloses Viereck mit einem sechseckigen Treppenturm an der Nordseite.

- Der Wirtschaftstrakt und Stallungen befanden sich links hinter dem Medusenportal, direkt vor der Burg.

- Das Gutshaus aus dem Jahr 1803 – gerne auch als Kleinmachnower Schloss bezeichnet – wurde im klassizistischen Barockstil erbaut und war ein Werk des Architekten David Gilly, einem Mitbegründer der Berliner Bauakademie. Das Gebäude hatte zum rückwärtigen Garten hin einen halbkreisförmigen Vorbau, der von hohen ionischen Säulen getragen wurde.

- Das Ensemble wurde ergänzt durch ein achteckiges großes Taubenhaus mitten im Hof. Die untere Ebene hatte Rundbögen, während die obere Ebene, die die Taubenschläge enthielt, mit Fachwerkornamenten versehen war.

Sowohl das Herrenhaus als auch die Alte Hakeburg wurden 1943 durch Brände zerstört und 1954 abgetragen. Vom ehemaligen Stammsitz derer von Hake zeugen heute nur noch das Medusentor vor der Alten Dorfkirche mit einem Medusenkopf darauf sowie Reste der historischen Gutsparkmauer.

Postkarte © Sammlung Wallberg

Postkarte © Sammlung Wallberg

Reise in die Vergangenheit

Tief in die Vergangenheit führten im Juli 2016 archäologische Ausgrabungen im einstigen Dorfkern. Bevor dort der neue Gemeindesaal der Evangelischen Kirche gebaut werden durfte, galt es, historische Spuren zu sichern. Auch wenn es kein Geheimnis ist, dass zwischen Alter Hakeburg und Dorfkirche Stallungen und Wirtschaftsgebäudes des Gutshofes standen, hatte kaum jemand vermutet, was dort noch alles unter einem Hügel im Verborgenen schlummerte.

Nach Jahrzehnten wurde altes Mauerwerk wieder sichtbar: Freigelegt wurden Reste eines alten Kachelofens und eines Wäschezubers sowie 200 Jahre altes Feldsteinpflaster, außerdem Ziegelböden und Fundamente sowie Wände aus verschiedensten, sich überlagernden Bauphasen. Auch kreisförmige Rinnen im Boden wurden vom Sand der Zeit befreit. Sie gaben zunächst Rätsel auf, ließen sich dann aber einer einstigen Zuckersiederei zuordnen. Dazu fanden sich noch jede Menge Scherben, Flaschen und Metallgegenstände im Erdreich des Gutshofs.

Polier Rainer Gronau, der mit dem Bagger großes Fingerspitzengefühl zeigt, fand sogar das Türschild des Standesamtes, das sich zu Förster Funkes Zeiten dort befand. Interessant waren auch die Ziegelsteine mit deutlich sichtbaren Prägungen, die verrieten, aus welcher Ziegelei sie einst kamen. „Hier ist alles voll auf dem Gelände“, stellte Archäologe Matthias Pytlik fest und ergänzte: „Da ist zwar nichts historisch Bedeutendes, aber es ist doch alles Kleinmachnower Geschichte.“

Soviel der historischen Mauern wie bautechnisch möglich blieb aber an Ort und Stelle, wenn auch wieder zugeschüttet und teilweise überbaut, nachdem alles umfassend dokumentieren war. So wird auch für spätere Generationen die Möglichkeit bestehen, noch tiefer in der Ortsgeschichte zu graben.

Die geplante Neugestaltung des Alten Gutspark ab 2024 wird den Verlauf der historischen Anlagen naturnah nachzeichnen und mit Infotafeln die Geschichte erfahrbar machen.

Ebenfalls Teil des Alten Dorfes sind das Alte Forsthaus an der nach ihm benannten "Allee am Forsthaus", das als erstes Gemeindeamt diente. Entlang des Zehlendorfer Damms finden sich die Alte Dorfschule, die heute ein Begegnungscafé für Jung und Alt beherbergt, das Landarbeiterhaus Z200, unter dessen Dach sich heute Kunst und Kultur versammeln, sowie die Bäkemühle.

Teltowkanal und Machnower Schleuse

Der Teltowkanal – vom Abwasserkanal zur Wasserstraße

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den nördlichen Gebieten des Landkreises Teltow einen großen Wunsch: Eine anständige Abwasserentsorgung. Die Vorflut der Bäke reichte längst nicht mehr aus, um auf natürlichem Wege Regenwasser und die Hinterlassenschaft der wachsenden Bevölkerung und sich stetig entwickelnder Industrie zu entsorgen. Überschwemmungen bei Regen und Mückenplagen im Sommer belasteten die Menschen, und so dachte man im Teltower Raum bereits 1861 über den Bau eines Entwässerungskanals nach.

Doch erst 1898 erhielt der Landkreis die Genehmigung zum Bau des Teltowkanals. Der Weitsicht des damaligen Landrates Ernst von Stubenrauch war es zu verdanken, dass mehr daraus wurde als nur ein Abwasserkanal für die südlichen Vororte Berlins. Er hatte das Projekt vehement vorangetrieben, denn nachdem ein Gutachten belegt hatte, dass dem Kanal zur Gewährleistung ausreichender Vorflut in großen Mengen Wasser aus der Spree zugeführt werden müsse, wurde klar, dass ein dafür zu bauender Wasserlauf sogar schifffahrtstauglich wäre. Als Teil des märkischen Wasserstraßennetzes sollte der Kanal die Güterversorgung der anliegenden Ortschaften erheblich erleichtern und eine schiffbare Verbindung nach Hamburg schaffen.

Am 22. Dezember 1900 erfolgte im Schlosspark Babelsberg der erste Spatenstich. Im April 1901 begannen schließlich gleich an mehreren Abschnitten zwischen Grünau und Klein-Glienicke die Bauarbeiten für das fast 48 Millionen Mark teure Projekt. 12,6 Millionen Kubikmeter Erdreich waren mit neuesten Methoden der Trocken- und Nassbaggertechnik zu bewegen, um die 37 Kilometer lange Kanalstrecke in teilweise schwierigstem Untergrund und 55 Brücken darüber zu bauen. Zeitweise waren bis zu 2500 Bauarbeiter in Aktion.

Seine obere Mündung bekam der Teltowkanal an der Wendischen Spree zwischen Grünau und Köpenick. Von dort führt er in nordwestlicher Richtung durch Altglienicke, Rudow, Johannisthal und Britz, um dann nach Südwesten abzuschwenken. Tempelhof, Marendorf, Lankwitz, Steglitz, Lichterfelde, Schönow, Teltow, Kleinmachnow, Neubabelsberg und Kleinglienicke werden vom Teltowkanal gestreift. Von Steglitz an folgt der Teltowkanal dem Lauf der Bäke. Auch fünf Seen waren vom Bau betroffen. Griebnitzsee und Machnower See wurden durch Ausbaggerung einer Fahrrinne vertieft. Der Giesensdorfer, Schönower und Teltower See dagegen fielen durch Trockenlegung dem Kanalbau zum Opfer.

Das markanteste Bauwerk am Teltowkanal: die Machnower Schleuse

Um die unterschiedlich hohen Wasserspiegel zwischen Spree und Havel von knapp drei Metern auszugleichen, war auch der Bau einer Schleuse nötig. Diese entstand in Kleinmachnow. 1905 wurden dafür die zwei 67 Meter langen Schleusenkammern in Mauerwerksbauweise errichtet. 1940 wurde die Schleuse um eine dritte Schleusenkammer in Spundwandbauweise ergänzt, um auch Schiffe bis 85 Meter Länge schleusen zu können.

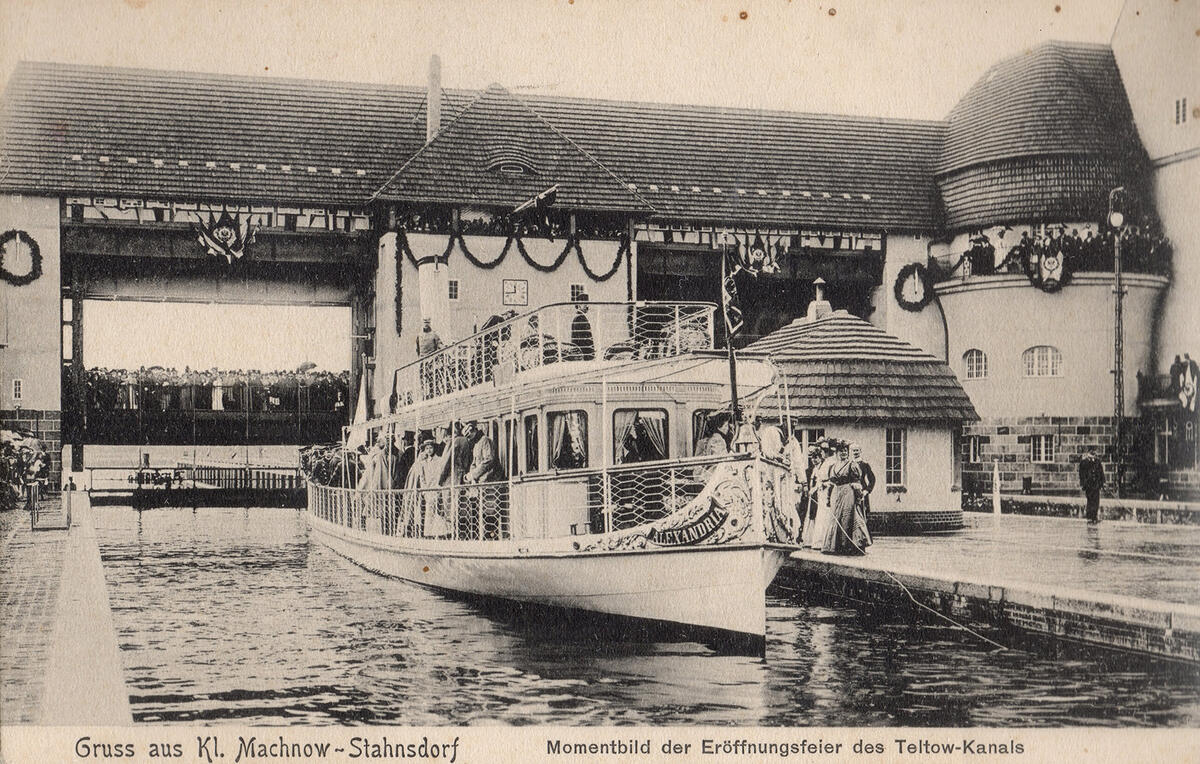

Eröffnet wurden Kanal und Schleuse schließlich am 2. Juni 1906. Ehrengäste hatten sich auf den Dampfern der Kreisschifffahrt „Wannsee“ und „Steglitz“ versammelt. Kaiser Wilhelm II. mit seiner Familie nahm an Bord seiner schneeweißen Yacht „Alexandra“ Kurs auf den Teltowkanal. Bis zur Kleinmachnower Schleuse ging die Fahrt. Im Schleusenwirtshaus, das später der neuen Schleusenkammer geopfert wurde, kehrte man ein und feierte mit einem guten Mahl den Anlass.

Anders als die kaiserliche Yacht und Ausflugsdampfer sollte sich die Binnenschifffahrt auf dem Teltowkanal nicht aus eigener Kraft bewegen. In alter Tradition setzte man auf das Treideln, wobei man für den Schleppvorgang erstmals auf ganz moderne elektrische Treidellokomotiven setzte. Diese fortschrittliche Technik wurde sogar zum Vorbild beim Bau des Panamakanals, wo noch heute so getreidelt wird. Hier dagegen sorgte der Krieg für ein Ende dieser Tradition. Die Treidelanlagen wurden zerstört, ihr Wiederaufbau aus wirtschaftlichen Gründen nie in Erwägung gezogen. Der Schiffsverkehr kam zum Erliegen, denn zunächst waren Schäden zu beseitigen, dann kam die Blockade, und schließlich die Teilung. Drei Jahrzehnte war die Verbindung unterbrochen. Lange Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten waren nötig, bis am 20. November 1981 die Wiedereröffnung des Teltowkanals möglich wurde. Doch erst nach dem Mauerfall wurde auch das letzte Teilstück in Grünau wieder befahrbar gemacht und für den Verkehr freigegeben.

Umstrittener Ausbau der Machnower Schleuse

Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 hatte nach der Wende das Ziel, den Teltowkanal und die Schleuse auch für Großmotorgüterschiffe bis zu 2000 Tonnen und Schubverbände mit 3500 Tonnen befahrbar zu machen. Umweltverbände liefen seit Ende der 1990er-Jahre jedoch Sturm gegen diese Pläne wegen der befürchteten massiven Eingriffe in die Uferlandschaften.

2010 legt die Bundesregierung ihre Ausbaupläne für die Schleuse zu den Akten. Begründet wird dies mit notwendigen Einsparungen im Bundeshaushalt. Nur eine Sanierung der Schleuse steht noch auf dem Programm.

Doch auch viele Jahrzehnte nach seiner Eröffnung erfüllt der Kanal weiterhin seinen ursprünglich geplanten Zweck als Aufnahmegewässer für Regen-, Brauch- und gereinigte Industrieabwässer sowie für die gereinigten Abläufe von Klärwerken. Zudem liefert er das Kühlwasser für zwei Kraftwerke.

Dreilinden – Ein Ortsteil mit bewegter Vergangenheit

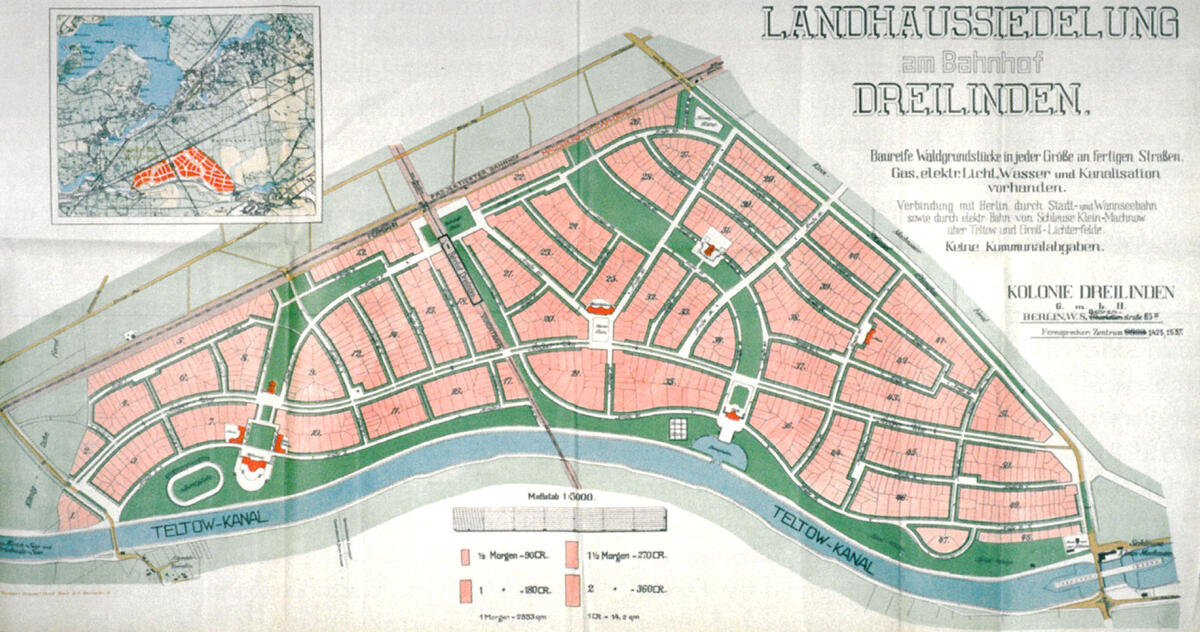

Am 17. März 1909 wurde ins Handelsregister von Berlin die „Kolonie Dreilinden GmbH“ eingetragen. Diese Gesellschaft hatte sich die Entwicklung der Villenkolonie Dreilinden vorgenommen, erwarb mit Vertrag vom 30.10.1909 von den Brüdern Dietloff und Georg von Hake für 700.000 Mark 128 Hektar Land zwischen dem Teltowkanal, der Potsdamer Eisenbahnlinie, heute als Stammbahn bekannt, und der bereits projektierten Bahnverbindung zwischen Wannsee und Stahnsdorf, der späteren Friedhofsbahn.

Gleich darauf begann die Gesellschaft mit der Entwicklung des Siedlungsplans für Dreilinden und begann, mit vielversprechenden Karten der Landhaussiedlung um siedlungswillige und solvente Käufer zu werben. „Baureife Waldgrundstücke in jeder Größe an fertigen Straßen, Gas, elektrisches Licht, Wasser und Kanalisation vorhanden“, versprach die Reklame. Der Siedlungsplan der Gesellschaft von 1910 wies dabei ein Gebiet auf, das weit über das bis dahin angekaufte Areal hinausreichte, und zwar vom Teltowkanal bis zum heutigen Stahnsdorfer Damm und mehr als 1200 Parzellen umfasste. Das wäre Platz für rund 8000 Menschen gewesen. Geplant waren dort auch ein Rathaus, Schule und Einkaufszentrum, Sportanlagen und sogar ein Yachthafen.

Wenig begeistert von den ambitionierten Plänen zeigten sich die Gemeinde Kleinmachnow, zu deren Gebiet Dreilinden auch damals schon gehörte, und der Teltower Landrat. Zum Einen gab es doch bereits in Kleinmachnow einige gut erschlossene Siedlungsgebiete, während das Dreilindener Terrain noch komplett brach lag. Zum Anderen gab es erhebliche Bedenken, ob die Siedler die ihnen über den Kaufvertrag auferlegte Erschließung würden bewältigen können. Daher fand der vorgelegte B-Plan-Entwurf keine Zustimmung und gewünschte Änderungen wurden nie eingearbeitet.

So kam die Erschließung zum Stocken. Immerhin entstand im Jahr 1913 der Bahnhof Dreilinden. Die Kaufverhandlungen und Verkäufe der Parzellen zogen sich aber– auch wegen des 1. Weltkrieges - bis in das Jahr 1923. Nur wenige Parzellen kamen zum Verkauf und einige der ersten Siedler fanden dann nicht einmal abgesteckte Grundstücke vor. Da wurde dann einfach selbst Hand angelegt, doch teilweise eher willkürlich und nicht immer an der richtigen Stelle. Da auch die Kaufverträge mit den Hakes noch nicht endgültig unter Dach und Fach waren, gab es auch keine Grundbucheintragungen für die Siedler. Die „Hauptverkehrsader“ der neuen Siedlung war zudem noch immer nicht erschlossen, und kaum mehr als ein unbefestigter Waldweg. Und die juristischen Streitereien gingen in immer neue Runden.

Mitten in dieser völlig ungeordneten Situation wurde 1927 schließlich das Terrain von der finanziell schwer angeschlagenen „Kolonie Dreilinden GmbH“ an Berlin verkauft, doch blieb es immer unter der territorialen Hoheit Kleinmachnows, dass sich 1928 gegen die Eingemeindung nach Berlin ausgesprochen hatte. In Berlin war das Interesse zur weiteren Vermarktung gering und so blieben die einst so ambitionierten Pläne bis heute unvollendet. Noch dazu sorgte der Bau der AVUS (1935-1940) dafür, dass Dreilinden nun von allen Seiten von Verkehrsschneisen eingeschlossen und vom übrigen Kleinmachnow noch weiter abgetrennt wurde.

Traurige Bekanntheit erlangte Dreilinden schließlich nach 1945 durch die Teilung Deutschlands. Der Ortsteil wurde Sperrgebiet und gedanklich verbunden war er für Viele nur noch mit den Grenzkontrollstellen auf der Transitstrecke von und nach Berlin sowie für die Schifffahrt am Teltowkanal, von denen noch heute die Wachtürme zeugen.

Auch heute noch liegt Dreilinden von Kleinmachnow aus gesehen, weit vom Schuss, doch immerhin gibt es seit Februar 2006 einen gültigen B-Plan, der geschützte Flächen festlegt und Grundlage ist für eine geordnete weitere Entwicklung.

Theodor Fontane erläuterte in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ den Namen Dreilinden:

Dieser Name war übrigens keine Neuschöpfung und existiert bereits seit 1833, in welchem Jahre das uralte schon eingangs erwähnte Forstetablissement Heidekrug mit Rücksicht auf drei alte, vor seiner Tür stehenden Linden, die Bezeichnung Forsthaus Dreilinden erhalten hatte. Bald danach empfing auch die Forst selber ebendiese Bezeichnung, so dass wir seitdem, ein und denselben Namen dreifach begegnend, eine Forst von Dreilinden, ein Forsthaus von Dreilinden und endlich ein Jagdhaus von Dreilinden unterscheiden müssen. Die Forst spricht für sich selbst, das Forsthaus ist Försterei, das Jagdhaus aber prinzliche Villa.“

© Sammlung Wallberg

© Sammlung Wallberg

© Sammlung Wallberg

© Sammlung Wallberg