Ein dunkles Kapitel – Zwangsarbeit für die Rüstung

Das Werk wurde unter größter Geheimhaltung konzipiert und gebaut. Fast alle dazu noch vorhandenen Dokumente und Pläne tragen den Stempel „Streng geheim“. Die Produktionshallen lagen im Wald versteckt, um den kriegswichtigen Betrieb vor etwaigen Feindangriffen zu schützen. Denn die Flugmotorenteile von Bosch, die seit 1935 auch in Kleinmachnow produziert wurden, waren für die Aufrüstung der Nationalsozialisten unerlässlich. Mit den Entstörgeräten, Lichtmaschinen, Anlassern und vor allem Einspritzpumpen des Konzerns war nahezu jedes Flugzeug der deutschen Luftwaffe ausgerüstet.

Die Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG), so hieß die Bosch-Tochtergesellschaft seit 1936, expandierte schnell. Weitere Werks- und Lagerhallen entstanden. Bald wurden die Arbeitskräfte knapp. Für deutsche „Gefolgschaftsmitglieder“ wurde die Bosch-Siedlung (heute August-Bebel-Siedlung) in Kleinmachnow gebaut. Während des Zweiten Weltkrieges errichtete die DLMG ein riesiges Barackenlager für die etwa 2000 Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeiter, die hier arbeiten mussten, im Sommer 1944 außerdem ein KZ-Außenlager, in dem etwa 800 polnische Frauen gefangen gehalten wurden.

Im April 1945 wurde die DLMG von der Roten Armee besetzt, bald begannen die Demontagearbeiten. Das Unternehmen wurde enteignet, die Werkshallen wurden auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht gesprengt. Trotzdem ging das Leben auf dem Boschgelände nach dem Krieg weiter. In den zum Teil bis heute erhaltenen Gebäuden siedelten sich unterschiedlichste Firmen an.

Eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der DLMG und ihres Zwangsarbeitereinsatzes blieb lange aus. 1996 entdeckte der Heimatforscher Rudolf Mach auf dem Boschgelände vermoderte Akten, die auf den NS-Rüstungsbetrieb und das KZ-Außenlager verwiesen. Seine Arbeiten zur Geschichte der DLMG, die Forschungen der Berliner Geschichtswerkstatt sowie das Engagement des Heimatvereins Kleinmachnow und einiger Bewohner des Ortes führten zu einer intensiven Erinnerungsarbeit. 2006 weihte die Gemeinde einen „Ort des Erinnerns“ ein, im Rathaus wurde die Ausstellung …“auf dem Boschgelände“ gezeigt. Sie ist Grundlage für die folgende Dokumentation. Weitere Informationen, Literatur und Quellen sind in der Bibliothek und im Archiv der Gemeinde Kleinmachnow sowie beim Heimatverein zu finden.

Zur Geschichte der Dreilinden Maschinenbau GmbH

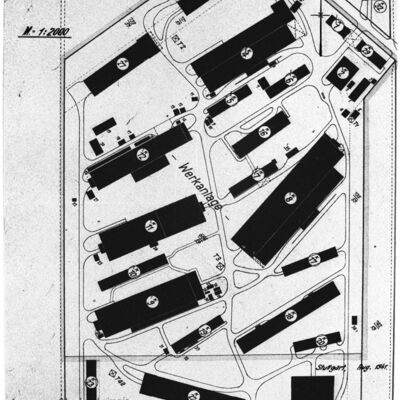

Bald fand man in einem Waldgebiet der Gemeinde Kleinmachnow ein geeignetes Grundstück. In enger Zusammenarbeit mit dem Reichsluftfahrtministerium und unter größter Geheimhaltung wurde hier eine hochmoderne Rüstungsfabrik gebaut, in der seit 1935 Einspritzpumpen, Anlasser, Entstörgeräte und Lichtmaschinen für Flugzeuge der deutschen Luftwaffe gefertigt wurden. Die Werkshallen wurden bewusst relativ klein gehalten und waren von Bäumen überschattet, so sollten sie den Eindruck einer Wohnsiedlung erwecken und vor Feindaufklärung geschützt sein.

Trotzdem erfuhren die Alliierten von der Tarnfabrik in Kleinmachnow. In einem Bericht für das US-Justizministerium aus dem Jahr 1943 wird sie als „shadow plant“, also Schattenfabrik bezeichnet. Die Nationalsozialisten hätten eine Politik der Duplizierung und Dezentralisierung von Rüstungsunternehmen betrieben, heißt es in dem Gutachten; auf diese Weise seien regelrechte „Schattenregionen“ mit Tarnfabriken entstanden.Tatsächlich war Bosch nicht das einzige Unternehmen, das eine geheime Verlagerungsfabrik am Berliner Autobahnring errichtete. Die Reichshauptstadt war nicht nur Sitz des NS-Regierung, sondern auch die wichtigste Rüstungsschmiede des „Dritten Reiches“. Allein die Luftfahrtindustrie war in der Umgebung Berlins mit mehr als einem Dutzend großer Fabriken vertreten; während des Zweiten Weltkriegs wurde hier jeder zehnte Flugzeugmotor hergestellt. Zubehör für diese Motoren lieferte die Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG).

Sie expandierte schnell. Die Werksanlagen wurden ständig erweitert, Grundstücke hinzugekauft. 1943 besaß die DLMG etwa 400.000 Quadratmeter Liegenschaften. Die Hälfte der Grundstücke wurde für die Unterbringung der „Gefolgschaft“ genutzt, die 1941 bereits auf rund 4.000 Beschäftigte angewachsen war. So entstand die Robert Bosch-Siedlung in Kleinmachnow, die heute August-Bebel-Siedlung heißt; auch in Stahnsdorf wurde eine Wohnanlage für Mitarbeiter der Firma gebaut. Neben dem Werksgelände errichtete die DLMG ein großes Barackenlager für die ausländischen Arbeitskräfte: Von den etwa 5.000 Beschäftigten, die die DLMG gegen Kriegsende beschäftigte, waren mehr als die Hälfte Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge des KZ-Außenlagers Kleinmachnow, die man aus zahlreichen Ländern hierher verbracht hatte.

Die Bilanzen des Unternehmens zeigen – soweit sie überliefert sind – eine positive Geschäftsentwicklung. In der Zeit von 1938 bis 1942 stiegen die Umsätze von etwa 700.000 auf knapp 33 Millionen Reichsmark. Im gleichen Zeitraum verdreifachte sich das Vermögen der DLMG auf 45,5 Millionen Reichsmark. Dabei unterstützte das Reichsluftfahrtministerium die Bosch-Tochtergesellschaft großzügig mit Krediten und Beihilfen.

Nach Kriegsende wurde die DLMG enteignet und in einen volkseigenen Betrieb überführt. Auf dem so genannten Boschgelände versuchten Mitarbeiter der DLMG hier einen Neuanfang, später siedelten sich hier andere Firmen an.

Zwangsarbeit für die Dreilinden Maschinenbau GmbH

Wie andere Rüstungsbetriebe klagte auch die Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG) seit Kriegsbeginn über Arbeitskräftemangel. Zum einen wurden nun zahlreiche Arbeiter zur Wehrmacht eingezogen, zum anderen hatte die Aufrüstung der Nationalsozialisten schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges zu einer spürbaren Knappheit an Arbeitskräften geführt. Daher entschloss man sich, „Fremdarbeiter“ einzusetzen.

Für ausländische Männer wurde die Gaststätte „Schleusenkrug“ in Kleinmachnow angemietet, die Frauen wurden in einer Baracke in Wannsee untergebracht, später auch in einem Stockwerk des Restaurants „Kaiserpavillon“ in Wannsee. 1941 begann die Firma, auf dem so genannten Freizeitgelände neben dem Werk ein Barackenlager für die ausländischen Arbeitskräfte zu bauen

Wie viele „Fremdarbeiter“ der DLMG in den westlichen besetzten Gebieten und den „befreundeten“ Ländern angeworben wurden, ist nicht mehr zu ermitteln. Die überwiegende Zahl der Ausländerinnen und Ausländer wurde gegen ihren Willen nach Deutschland verbracht und zur Arbeit in der Rüstungsfabrik gezwungen. Aber selbst jenen, die zunächst freiwillig ins Deutsche Reich gekommen waren, wurde im Laufe des Krieges die Rückkehr in ihre Heimatländer verwehrt; ihre Stellungen wurden in Zwangsverhältnisse umgewandelt, sie durften ihre Arbeitsplätze nicht mehr verlassen.

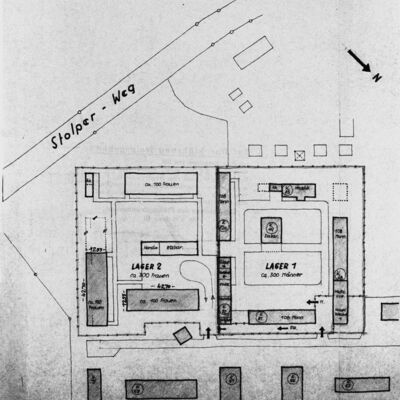

Einige Zwangsarbeitergruppen der DLMG wurden in besonderen Lagerabschnitten konzentriert. So gab es – wahrscheinlich seit 1941 – ein „Polenlager“.Ein Lageplan der Firma vom Dezember 1941 verzeichnet zudem ein „Gefangenenlager“. Wann es gebaut wurde und woher die Kriegsgefangenen kamen, wissen wir nicht. Spätestens seit Anfang 1942 waren Soldaten aus der Sowjetunion auf dem Boschgelände untergebracht: in einem besonders stark bewachten Areal, das durch einen elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun von den übrigen Baracken getrennt war. Wie auch andere Rüstungsunternehmen wollte die DLMG den Einsatz dieser Zwangsarbeitergruppe vermeiden, weil die halb verhungerten Männer kaum arbeitsfähig waren. Das Rüstungskommando Potsdam, bei dem die Firma die Zuweisung ausländischer Arbeitskräfte anforderte, ordnete trotzdem an, dass die „Russenzuweisungen“ aufzunehmen seien.

Zivile Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Sowjetunion behandelte man etwas besser. Sie wurden schon früh von der DLMG eingesetzt, bereits 1943 vergrößerte das Unternehmen das ebenfalls mit Stacheldraht umzäunte Lager für „Ostarbeiter“. 1944 waren dort etwa 500 Männer und Frauen aus der Sowjetunion interniert. Zu ihrer Kontrolle wurden eigens Beamte der Gestapo abgestellt.

Im Mai 1943 waren insgesamt 1.668 ausländische Arbeitskräfte für die Bosch-Tochtergesellschaft im Einsatz. Um die zunehmende Zahl von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern unterzubringen, erweiterte das Unternehmen Schritt für Schritt das Lager auf dem so genannten Freizeitgelände. Im März 1945 war es mit mehr als 1.800 Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern belegt. Sie kamen aus der Sowjetunion (467), Polen (359), Belgien (335), Italien (242), Frankreich (190), Holland (112), dem Protektorat Böhmen und Mähren (72) und aus Ungarn (34). Am Rande des Berliner Prominentenvorortes Kleinmachnow und weitgehend abgeschirmt von den deutschen Einwohnern war ein armseliges Städtchen aus Holzbaracken entstanden.

Seit Herbst 1944 mussten außerdem 765 weibliche KZ-Häftlinge aus Polen für die DLMG arbeiten, so dass die Gesamtzahl der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gegen Kriegsende bei etwa 2.600 lag und mehr als die Hälfte der rund 5.000 Beschäftigten ausmachte.

Zum Weiterlesen:

Ludwika Marcinkowska: "Rasse" und Zwangsarbeit in Dreilinden

Ich habe in Łódź in der Montwiti-Mirecki-Siedlung gewohnt, in der Danilowskistraße 7/46. Dort lebten vor dem Krieg Berufssoldaten, Angestellte des Schulwesens und Staatsbeamte. Mein Vater war Berufsoffizier und hat den ganzen Krieg als Kriegsgefangener verbracht, zunächst in Deutschland, dann in Norwegen. Im November 1939 wurden wir ausgesiedelt. Es war die erste Aussiedlung einer ganzen Wohnsiedlung aus Łódź. Die deutsche Polizei gab uns 15 Minuten Zeit zum Anziehen, es war Nacht, wir waren entsetzt und meine Mutter bekam eine Herzattacke. Diese grauenhafte Nacht werde ich bis zum Ende meines Lebens nicht vergessen. Ich war damals zwölf Jahre alt. Wir haben alles verloren.

Die Deutschen brachten uns in ein Lager in der Lajcowastraße. Wir mussten auf dem nackten Fußboden übernachten, hatten nicht einmal Decken. Dass meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich glücklicherweise aus dem Lager herausgeschmuggelt werden konnten, haben wir dem Bruder meiner Mutter zu verdanken, der einen Kessel Suppe für die Ausgesiedelten brachte. Er nahm uns bei sich auf, er hatte ein eigenes Häuschen in Łódź-Marysin.

Nach einiger Zeit bekamen wir ein kleines Zimmer in der Glinianastraße 29, wo sich vor dem Krieg eine Fabrik für Militärmützen befand. Wir erhielten Betten, Bettwäsche und Kleider. Das war die Hilfe der Untergrundorganisation des Polnischen Heeres.

1942 wurde ich infolge einer Straßenrazzia zur Arbeit gezwungen, trotz meines jungen Alters. Ich arbeitete zunächst in einer Hutfabrik. Dann brachte mich die Polizei in ein Lager in der Kopernikus-Straße. Dort wurde ich von der Gestapo für die „Rasse“ ausgewählt. Man brachte mich in ein Durchgangslager in die Spornastraße, wo Untersuchungen für die so genannte „Nordische Rasse“ durchgeführt wurden. Ich machte sie alle durch, was sehr schwer und unangenehm war. Während des Verhörs verschwieg ich, dass ich eine ältere Schwester und einen Bruder hatte. Das hatten mir meine älteren Kameradinnen im Lager geraten.(...)

Dann wurde ich nach Deutschland abtransportiert. Es war das Jahr 1943. Man hat uns nach Frankfurt gebracht - dort gab es noch eine Untersuchung vor einer SS-Kommission - und dann nach Berlin, in die Ortschaft Kleinmachnow, Berlin-Wannsee. Ich war im Betrieb Dreilinden Maschinenbau GmbH beschäftigt. Ich habe an einem Mikroskop gearbeitet und einen Teil irgendeiner Anlage bedient.

Mein Meister, ein kultivierter Deutscher, verhielt sich mir gegenüber sehr verständnisvoll, deshalb begann ich zu glauben, dass ich irgendwann zu meiner Mama zurückkehren würde.

Während meines Aufenthaltes in Berlin wurden meine älteren Kameradinnen, die auch als „rassisch höherwertig“ galten, zur „Gesellschaft“ geschickt: Sie mussten die deutschen Soldaten bedienen, die auf Urlaub kamen. Weil man meinte, dass ich für das erwachsene Leben noch nicht geeignet sei, nahm ich an diesen „Spielen“ nicht teil, vielleicht hat mich auch der Meister davor geschützt. Jetzt wird mir bewusst, dass ich dies mit Sicherheit dem Meister verdanke. Die älteren Kameradinnen, die zu solchen Spielen gezwungen wurden, fühlten sich furchtbar erniedrigt. Ich selbst war sehr diszipliniert und immer noch nicht erwachsen. Und ich fürchtete mich sehr. (…)

Am 20. Mai 1945 kehrte ich nach Hause zurück. Meine Erlebnisse haben viel Groll gegenüber den Deutschen in mir hinterlassen. Nur in einer Hinsicht ist meine Erfahrung positiv gewesen: Das war der Meister in der Firma, ein außergewöhnlich kultivierter und guter Mensch.

Mein Aufenthalt in Berlin war schwierig. Für die Arbeit bekam ich fünf Mark, dafür konnte ich mir Briefumschläge und Briefmarken für die Briefe an meine Mama kaufen. Meistens hatte ich Hunger, es fehlte sogar an Brot, die Rationen reichten nicht einmal für das Frühstück. Die Erlebnisse aus der Zeit der Sklavenarbeit in Deutschland waren für mich eine Tragödie, die ich leider nicht vergessen kann.

Ich hätte eine große Bitte: Falls es möglich wäre, würde ich sehr gerne nach Berlin fahren und die mir bekannten Orte besichtigen - zum Beispiel diesen großen Betrieb, der offenbar noch immer existiert -, aber als freier Mensch im freien Deutschland. Das wäre eine Art Genugtuung für mich und auch mein Verhältnis zum heutigen Deutschland könnte sich zum Besseren wenden.

Es gibt bei uns in Łódź eine größere Gruppe von Menschen, die in diesem Unternehmen gearbeitet haben. Vielleicht wäre es möglich, einen Ausflug zu organisieren. Ich denke, eine so große Firma wäre imstande, die Kosten für eine solche Reise zu übernehmen. Als Vorsitzende der Rentnergruppe der Gewerkschaft NSZZ „Solidarnosć“ des Gebietes Łódź würde ich mich verpflichten, eine Gruppe von ehemaligen Zwangsarbeitern dieses Betriebes zu organisieren.

(Schreiben an die Berliner Geschichtswerkstatt vom 17.11.1997, BGW-Archiv)

Krist Vratislav (* 1924): An alles konnten wir uns gewöhnen, nur nicht an die Fliegerangriffe

Der Transport nach Berlin fuhr am 11. März 1942 vom Bahnhof Olmütz ab. Am 12. März kamen wir in Berlin am Anhalter Bahnhof an. Dort wurden wir je nach Ausbildung in Gruppen aufgeteilt. Damals konnte ich schon sehr gut Deutsch, ich hatte von 1930 bis 1938 in Schlesien gewohnt. Wir wurden in der Fabrik Dreilinden M.B. in Wannsee eingesetzt. Gruppen, die keine Ausbildung gehabt hatte, wurden zuerst in ein Schulungslager gefahren. Das war in Charlottenburg, Sophienstraße 20. Die Schulungen dauerten meistens drei bis vier Monate. Ich arbeitete dort 18 Monate als Dolmetscher. Wir wohnten in dem Umschulungslager.

Danach kam ich mit der letzten Gruppe in die Fabrik in Wannsee. Dort wohnten wir in einem Lager aus Holz. Wieder wurde ich als Dolmetscher eingesetzt. Wir hatten genug Zeit, um Berlin kennen zu lernen. Dabei gab es Schwierigkeiten mit der Sprache, aber auch lustige Vorfälle.

Von zu Hause waren wir es gewöhnt, mehr und besser zu essen. Wir bekamen zwar auch Pakete von den Eltern, aber auch bei ihnen gab es schon Schwierigkeiten. 1943 konnte ich für kurze Zeit nach Hause fahren. Ich musste dort eine Prüfung als Maschinenschlosser machen.

An alles konnten wir uns gewöhnen, nur die Fliegerangriffe verursachten Schäden an unseren Nerven. Über die Arbeit konnten wir uns nicht beschweren. Die Meister waren meistens ältere Herren.

(Schreiben an die Berliner Geschichtswerkstatt vom 17.11.1997, BGW-Archiv)

Martin Weimann: Ostarbeitererlasse

Am 2. Februar 1942 erließ das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) sogenannte Ostarbeitererlasse, die detaillierte Vorschriften auflisteten, wie sowjetische Fremdarbeiter und Fremdarbeiterinnen im Reich zu „behandeln“ seien. Sie wurden in drei verschiedenen Ausführungen an Behörden und „Betriebsführer“, an höhere Verwaltungsstellen und an die Staatspolizei(leit)stellen geschickt.

Die Ostarbeitererlasse entsprachen zwar in ihren Grundsätzen den Polenerlassen, gingen in wichtigen Punkten aber noch über sie hinaus. Sie waren gewissermaßen dass fortgeschrittenste Modell einer rassistisch durchorganisierten Zwangsarbeit, das die bisherigen Erfahrungen zusammenfasste. Und dieses Muster konnte schon jetzt, noch im Krieg, nicht erst in der Nachkriegszeit praktiziert werden, weil „den Russen“ gegenüber keinerlei politische Rücksichten genommen werden mussten, auch nicht nach innen. Schon vor dem Krieg, in den zwanziger Jahren und noch weiter zurück, arbeiteten viele Polinnen und Polen regelmäßig in Deutschland. Aber „die Russen“, das waren die Fremden, die „slawischen Untermenschen“ der Propaganda.

Heydrich formulierte die Linie der RSHA so grob wie präzise: „Die russischen Arbeiter werden im Reich als Zivilgefangene unter Bewachung im Lager gehalten (…).“ Die nach dieser Vorgabe aufgestellten „Behandlungs“richtlinien wurden in den Folgejahren mehrfach abgewandelt und verfeinert.

Vorgeschrieben wurde:

ärztliche und sicherheitspolizeiliche Überwachung der „Angeworbenen“;sie werden in geschlossenen Transporten ins Reich geschafft und in isolierten, mit Stacheldraht umzäunten Barackenlagern untergebracht;Familien gemeinsam, ansonsten Männer und Frauen getrennt;Arbeitsunfähige, Schwangere und Kinder unter 15 Jahren werden zurücktransportiert;das Lager darf nur zur Arbeit verlassen werden;die „Freizeitbetreuung“ übernimmt die Deutsche Arbeitsfront (DAF);Ausflüge mit deutschem Begleitpersonal sind als „Belohnung“ erlaubt;Bewachung der Lager durch festes Lagerpersonal, durch Firmen des Bewachungsgewerbes oder durch deutsche Arbeiter der betreffenden Firma, die als „Werkschutz“ gekennzeichnet sein müssen;weibliche russische Arbeitskräfte werden ebenfalls von Männern bewacht;Arbeit von einzelnen Arbeiterinnen oder Arbeitern ist nur in der Landwirtschaft erlaubt, sonst nur Arbeit in Kolonnen, von Deutschen abgesondert;mit Ausnahme von Bewohnern der Baltenländer müssen alle „Ostarbeiter“ mit den normierten „OST“-Abzeichen gekennzeichnet sein.zweimal monatlich ist Briefverkehr erlaubt;seelsorgerische Betreuung ist verboten;jede Stapo(leit)stelle muss ein „Russenreferat“ einrichten, für bestimmte Betriebe sind eigens Gestapobeamte „abzustellen“;Betriebe mit sowjetischen Arbeiterinnen und Arbeitern müssen „politische Abwehrbeamte“ ernennen;„ein besonders intensiver exekutiver Nachrichtendienst innerhalb dieser Arbeitskräfte“ (Spitzel und V- Leute) ist aufzubauen;als lagereigenes Strafsystem sind vorgesehen: Ordnungsstrafen (Stubendienst, Zuteilung zum Straftrupp), Entzug der warmen Tagesverpflegung bis zu 3 Tagen, Arrest bis zu 3 Tagen, „Züchtigungserlaubnis“ für den Lagerleiter; „zur Brechung akuten Widerstandes wird den Wachmännern auch eine körperliche Einwirkung auf die Arbeitskräfte zu erlauben sein.“die Bekämpfung von „Disziplinwidrigkeiten“, „kriminellen Verfehlungen“ oder „reichsfeindlichen Bestrebungen“ liegt ansonsten bei der Gestapo;Geschlechtsverkehr mit Deutschen soll ausschließlich durch Erhängen, Geschlechtsverkehr mit anderen Ausländern durch KZ- Einweisung „geahndet“ werden;die Gestapo habe „nur mit harten Maßnahmen“ vorzugehen, auf Arbeitsflucht sei mit Einweisung in ein Arbeitserziehungslager oder ein Konzentrationslager zu reagieren, Kapitalverbrechen und politische Delikte mit dem Tode zu bestrafen.

(Martin Weinmann, Ostarbeitererlasse, in: Das nationalsozialistische Lagersystem, hg. von Martin Weinmann, Frankfurt am Main 1990, S. LX f.)

Pflichten der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums während ihres Aufenthaltes im Reich

Jedem Arbeiter polnischen Volkstums gibt das Großdeutsche Reich Arbeit, Brot und Lohn. Es verlangt dafür, dass jeder die ihm zugewiesene Arbeit gewissenhaft ausführt und die bestehenden Gesetze und Anordnungen sorgfältig beachtet.Für alle Arbeiter und Arbeiterinnen polnischen Volkstums im Großdeutschen Reich gelten folgende besondere Bestimmungen:

- Das Verlassen des Aufenthaltsortes ist streng verboten.

- Während des von der Polizeibehörde angeordneten Ausgehverbotes darf auch die Unterkunft nicht verlassen werden.

- Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, z.B. Eisenbahn, ist nur mit besonderer Erlaubnis der Ortspolizeibehörde gestattet.

- Alle Arbeiter und Arbeiterinnen polnischen Volkstums haben die ihnen übergebenen Abzeichen stets sichtbar auf der rechten Brustseite eines jeden Kleidungsstückes zu tragen. Das Abzeichen ist auf dem Kleidungsstück fest anzunähen.

- Wer lässig arbeitet, die Arbeit niederlegt, andere Arbeiter aufhetzt, die Arbeitsstätte eigenmächtig verlässt usw. erhält Zwangsarbeit im Konzentrationslager. Bei Sabotagehandlungen und anderen schweren Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin erfolgt schwerste Bestrafung, mindestens eine mehrjährige Unterbringung in einem Arbeitserziehungslager.

- Jeder gesellige Verkehr mit der deutschen Bevölkerung, insbesondere der Besuch von Theatern, Kinos, Tanzvergnügen, Gaststätten und Kirchen gemeinsam mit der deutschen Bevölkerung ist verboten. Tanzen und Alkoholgenuss ist nur in den polnischen Arbeitern besonders zugewiesenen Gaststätten gestattet.

- Wer mit einer deutschen Frau oder einem deutschen Mann geschlechtlich verkehrt, oder sich ihnen sonst unsittlich nähert, wird mit dem Tode bestraft.

- Jeder Verstoß gegen die für die Zivilarbeiter polnischen Volkstums erlassenen Anordnungen und Bestimmungen wird in Deutschland bestraft, eine Abschiebung nach Polen erfolgt nicht.

- Jeder polnische Arbeiter und jede polnische Arbeiterin haben sich stets vor Augen zu halten, dass sie freiwillig zur Arbeit nach Deutschland gekommen sind. Wer diese Arbeit zufrieden stellend macht, erhält Brot und Lohn. Wer jedoch lässig arbeitet und die Bestimmungen nicht beachtet, wird besonders während des Kriegszustandes unnachsichtig zur Rechenschaft gezogen.

- Über die hiermit bekannt gegebenen Bestimmungen zu sprechen oder zu schreiben, ist strengstens verboten.

(Anlage II zu einer Verfügung „Behandlung der im Reich eingesetzten Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums“, München, den 4. Juli 1940, aus: Documenta Occupationis Teutonicae IV)

Das KZ Außenlager Kleinmachnow

„Es gab dort keine Häuser mehr, nur Trümmer und diejenigen, die unter den Trümmern geblieben sind.“

Anna Nowicka über den Warschauer Aufstand

„Dort war alles vorbereitet: Zäune unter Strom, Aufseherinnen, Stuben im Keller unter der Fabrikhalle.“

Maria Cicha über ihre Ankunft in Kleinmachnow

„Auf einigen Kisten habe ich die Aufschrift Bosch gesehen. Wir haben auch Löffel bekommen, auf denen Dreilinden stand.“

Wiesława Wnętrzewska über ihre Ankunft in Kleinmachnow

„Wir wurden zwei Wochen lang durch ganz Deutschland gefahren. Denn es gab für uns in keinem Lager Platz, weil ganze Bezirke aus Warschau abtransportiert wurden.“

Kazimiera Mleczko über ihre Vertreibung aus Warschau

Die Zitate stammen aus Interviews mit Warschauerinnen, die die Kämpfe dort miterlebt haben und als Zivilistinnen miterlebt haben und von den deutschen Besatzern zur Zwangsarbeit nach Kleinmachnow verschleppt worden sind.

Im September und Oktober 1944 kamen zwei Transporte mit insgesamt 765 weiblichen KZ-Häftlingen in Kleinmachnow an. Mitarbeiter der Dreilinden Maschinenbau GmbH hatten die Frauen und Mädchen im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück zur Zwangsarbeit ausgewählt. Die meisten Häftlinge stammten aus Polen und waren während des Warschauer Aufstands 1944 nach Deutschland deportiert worden. Diese Erhebung der polnischen Heimatarmee wurde mit äußerster Brutalität von den deutschen Besatzern niedergeschlagen. Unter anderem verschleppten sie rund 600.000 Zivilisten aus der polnischen Hauptstadt, von denen mehr als 60.000 direkt in Konzentrationslager eingewiesen wurden.

Die Geschichte des KZ-Außenlagers Kleinmachnow ist kein Sonderfall. Seit Herbst 1942 musste die SS der Privatwirtschaft gegen Entgelt KZ-Gefangene zur Verfügung stellen. In der Folge entstanden in der Nähe von Industriebetrieben oder auf deren Gelände neue KZ-Außenlager mit teilweise mehreren Tausend Häftlingen. Allein in Berlin und Umgebung gab es gegen Kriegsende etwa 170 KZ-Außenlager.

Das KZ-Außenlager Kleinmachnow, das administrativ dem Konzentrationslager Sachsenhausen untergeordnet war, befand sich auf dem Werksgelände der Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG) in der Halle K 24. Diese große, moderne Produktionshalle war mit einem doppelten Stacheldrahtverhau umzäunt, der Innere stand unter Strom. So waren die KZ-Häftlinge von den übrigen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern völlig isoliert. Aus Berichten von Überlebenden wissen wir, dass sich die so genannten Stuben der Gefangenen im Keller befanden, jeweils 30 bis 40 Frauen teilten sich einen fensterlosen Raum mit Etagenpritschen. Bewacht wurden die Häftlinge von einem Lagerkommandanten und acht Wachleuten des 7. SS-Wachbataillons Sachsenhausen, außerdem waren etwa 30 Aufseherinnen in Kleinmachnow tätig.

Die bereits durch die Erlebnisse im Warschauer Aufstand traumatisierten und erschöpften Frauen und Mädchen mussten in wechselnden Tages- und Nachtschichten von jeweils zwölf Stunden arbeiten. Von den deutschen Vorgesetzten wurden sie in der Regel korrekt behandelt, doch die Aufseherinnen schikanierten die Häftlinge, quälten sie mit Schlägen und mitunter stundenlangen Appellen.

Die Verpflegung war so unzureichend, dass die meisten Frauen bereits nach wenigen Wochen völlig abgemagert waren. Nur wenige erhielten Arbeitskleidung von der DLMG, die anderen besaßen nichts außer Holzpantinen und zumeist dünnen Kleidern, die mit einem Kreuz gekennzeichnet waren. Wenn eine krank wurde, versuchte sie dies zu verbergen, obwohl es ein Krankenrevier gab. Denn wer nicht mehr arbeiten konnte, wurde nach Ravensbrück zurückgeschickt und das bedeutete den Tod.

Häftlingstötungen hat es im KZ-Außenlager Kleinmachnow nicht gegeben, das belegen Aussagen der Überlebenden und ein Ermittlungsverfahren aus den siebziger Jahren. Einige Frauen wurden jedoch zeitweilig in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück geschickt, wo man "gynäkologische Experimente" an ihnen vornahm.

Im April 1945 wurde das Außenlager aufgelöst, die Häftlinge wurden in das Stammlager Sachsenhausen verbracht. Paul Vogelgsang, einer der beiden Geschäftsführer der DLMG, hat die Räumung des Lagers mit vorbereitet und die Frauen so ihrem weiteren Schicksal ausgeliefert: Von Sachsenhausen aus wurden sie am 22. April 1945 auf den berüchtigten Todesmarsch in Richtung Schwerin getrieben. Wie viele von ihnen dabei umgekommen sind oder von SS-Leuten ermordet wurden, weil sie nicht mehr laufen konnten, wird wohl nie mehr in Erfahrung zu bringen sein.

Nach Kriegsende ist oft behauptet worden, dass die Unternehmen zum Einsatz von KZ-Häftlingen gezwungen worden seien. Zahlreiche Dokumente und Aussagen führender SS-Funktionäre belegen jedoch, dass die Industriebetriebe die Häftlinge in der Regel angefordert haben und selbstverständlich hatten sie die Möglichkeit, auf den Einsatz dieser Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu verzichten.

Zum Weiterlesen:

Kazimiera Mleczko: "Es gab für uns nirgends Platz, in keinem Lager"

Am 10. August 1944 wurde ich zusammen mit meinem Ehemann und meinen Eltern aus meiner Wohnung in Warschau abgeholt. Ich war damals 26 Jahre alt. Es war Abend. Sie führten unsere Gruppe, etwa fünfzig Personen, unter Bewachung durch die Straßen der brennenden Stadt zum Westbahnhof. Von dort brachte man uns mit einem Zug nach Pruszków. Bis zum Morgen saßen wir in einer dunklen, überfüllten Werkshalle. Dann trieb man uns alle zu einem Nebengleis, wo Güterwaggons standen, in die wir einsteigen mussten. Sie wurden sofort verriegelt. In diesen dreckigen, bis zum Bersten überfüllten Waggons wurden wir zwei Wochen lang durch ganz Deutschland gefahren, zusammengepfercht wie Tiere, ohne Wasser, ohne Verpflegung, ohne Toilette. Denn es gab für uns nirgends Platz, in keinem Lager.

Eines Nachts hielt der Zug auf einem Nebengleis. Im blendenden Licht der Scheinwerfer wurden die Männer aus den Waggons herausgezerrt. Man hörte Gebrüll und das Bellen von Hunden. Wie sich später herausstellte, war das das KZ Buchenwald. Hier wurde ich von meinem Vater und meinem Mann getrennt. Die Frauen fuhren weiter. Nach einigen Tagen erreichte der ganze Transport Bergen-Belsen, wo wir die nächsten Tage auf einem leeren Platz hinter Stacheldraht unter freiem Himmel verbrachten. Schließlich fuhr man uns zur Station Fürstenberg/Mark. Mitten in der Nacht ließen sie uns aussteigen. Unter Bewachung von SS-Männern mit Peitschen und Hunden wurden wir ins Lager Ravensbrück geführt. Schrecklich war der Augenblick, als wir das Tor passierten, das werde ich bis zum Ende meines Lebens nicht vergessen.

Der Aufenthalt in Ravensbrück begann für mich genauso wie für andere Häftlinge: Man nahm mir alle persönlichen Sachen weg, Kleidung, Unterwäsche, Andenken, die ich aus dem brennenden Warschau mitgenommen hatte, und Schmuck. Ich musste mich nackt ausziehen. Man hat mir die Haare geschoren. Von diesem Augenblick an war ich kein Mensch mehr, nur eine Nummer.

Nach dem Bad kampierten wir drei Tage lang unter freiem Himmel. Da sehr viele Transporte aus Warschau kamen, war das Lager schrecklich überfüllt. Ich hatte ein dünnes Hemd, ein Sommerkleid und Holzschuhe an. Dann wurde ich in einer Baracke untergebracht, in der drei Häftlinge auf einer Pritsche schlafen mussten. Die Bedingungen waren entsetzlich: um vier Uhr morgens Appell, Schläge mit der Peitsche, zwölf Stunden täglich Arbeit, graben im Sand. Zweimal täglich Essen: schwarzer Malzkaffee und ein kleiner Becher Wassersuppe. Die Toilette zu benutzen, war eine Qual.

In Kleinmachnow wurde der ganze Frauentransport im Keller untergebracht, unter einer riesengroßen Fabrikhalle. Der Keller war dunkel, feucht, das Wasser lief die Wände herunter. Ich arbeitete zwölf Stunden am Tag an einer Drehbank und musste an der Maschine stehen. Das machte mir am meisten zu schaffen, ich hatte schreckliche Schmerzen in den Beinen. Ich konnte das nicht ertragen, wurde immer wieder ohnmächtig. Dann wurde ich ernsthaft krank und musste auf das Revier. Aber ich wusste, dass sie mich, wenn ich mich nicht zur Arbeit aufraffe, zurück nach Ravensbrück schicken würden. Und dort würden sie mich fertig machen. Dank der Hilfe meiner Kameradinnen hielt ich durch. Später nahm ich mit einigen anderen Frauen an einem Kurs für Einrichter teil. Ich sprach ziemlich gut Deutsch und in der Fabrik wollte man Ersatzpersonal haben. Während des Kurses musste ich nicht an der Maschine stehen und wir bekamen auch besseres Essen.

Ich hatte einen guten Meister. In der Nachtschicht brachte man für die deutschen Arbeiter Suppe in großen Behältern. Und er ließ für mich gar nicht wenig von dieser Suppe zurück, so dass ich sie mit meiner Mutter und den Freundinnen teilen konnte. Er war wirklich ein guter Mensch. Übrigens bin ich vielen anständigen Deutschen begegnet. Im Vergleich zu Ravensbrück fühlte ich mich in Kleinmachnow wie ein anderer Mensch. Und ich hatte auch mit anderen Menschen zu tun. Ja, wir wurden die ganze Zeit von den Aufseherinnen bewacht, aber sie waren nicht alle böse, einige verhielten sich anständig.

Im April 1945 wurden wir täglich zig Kilometer gejagt. Ich hatte zu große Holzschuhe und schreckliche Wunden an den Füßen. Die Angst, sofort erschossen zu werden, mobilisierte die Kräfte, die immer weniger wurden. Aber ich glaubte fest, dass das Ende des Krieges schon nahe war. Man hat uns am 2. Mai 1945 befreit. Das Grauen war zu Ende, aber auch ich war am Ende meiner Kräfte. Einige Kameradinnen zogen sich deutsche Uniformen an, denn die lagen dort in Fülle herum und waren sauber. Ich konnte das nicht.

Bald darauf wurden wir nach Spakenberg gebracht, wo meine Mutter und ich fast eineinhalb Jahre geblieben sind. Dann bekamen wir die Nachricht, dass mein Bruder und meine Schwester überlebt hatten, und wollten gleich zurück nach Polen. Wir meldeten uns zum nächstmöglichen Transport. Durch das Rote Kreuz erfuhr ich, dass mein Mann nicht mehr lebte, er war während des Marsches erschossen worden. Der Ehemann einer Kameradin aus Kleinmachnow war Augenzeuge. Ich hatte also meinen Mann verloren und meine Gesundheit. Ich habe auch meine Wohnung verloren und alles, was ich besaß. Ich war obdachlos. Man musste von Null an anfangen.

(Schriftlicher Bericht, Warschau im März 2001)

Kazimiera Rokita: Ein Rosenkranz aus Papier

Bei Kriegsbeginn war ich 14 Jahre alt, ich war das jüngste von sechs Kindern. Ich habe sieben Jahre lang die Grundschule besucht, damit ist meine Ausbildung damals zu Ende gewesen. 1944 haben wir zu Hause zu viert zusammengelebt: meine Eltern, eine Schwester und ich. Am 1. September sind wir abgeholt worden. Mein Vater ist in Mauthausen geblieben und schon am 12. September ermordet worden. Wir anderen sind nach Ravensbrück gekommen, von dort aus sind meine Mutter und meine Schwester nach Buchenwald und dann nach Bergen-Belsen gebracht worden, mich haben sie nach Kleinmachnow geschickt. Es war schrecklich, sowohl vom Vater als auch von der Mutter und der Schwester getrennt zu werden. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, nur geweint und gebetet.

In Kleinmachnow habe ich in einer großen Stube gewohnt, mit etwa 40 Frauen. Sie lag im Keller und hatte nur zwei winzige Fenster, die Luft war immer schlecht. Ich kann mich an zwei runde Waschbecken mit kaltem Wasser erinnern, aber an ein Handtuch kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, ob es Toilettenpapier gab. Die Seife war wie aus Lehm. Wir haben Wäsche gemacht, aber ohne Seife. Schlüpfer brauchte man nicht zu waschen, denn wir hatten keine. Socken haben wir erst später bekommen.

Der Tag hat entweder mit Arbeit oder mit Schlaf begonnen. Manchmal haben wir "Spaziergänge" gemacht, an der Halle entlang, auf und ab, hin und her. Wir haben unsere Decken mit nach draußen genommen, denn es war Winter und sehr kalt. Alle haben sich in ihre Decken gewickelt, das hat ausgesehen wie ein Umzug von Gespenstern, und wir haben darüber gelacht. Aber so konnten wir wenigstens etwas frische Luft schnappen. Gesprochen haben wir nur über Kuchen und Delikatessen. Ich habe mir aus Papier eine Schnur mit Knoten gemacht, mit zehn Knoten, damit ich den Rosenkranz beten konnte. Und ich habe gebetet, es gab nichts anderes zu tun.

Einer der Einrichter hieß Gustav, er war sehr fürsorglich und rücksichtsvoll. Wir haben nur Socken gehabt, die ständig rutschten und viel zu kurz waren. Also haben wir versucht, sie mit Stofflappen zu verlängern und Kniestrümpfe daraus zu machen. Eines Tages hat eine Aufseherin das gesehen und einer von uns diese Socken weggenommen, sie hat die Frau angeschrieen oder geschlagen. Da ist Gustav hingegangen und hat sich eingemischt. "Was soll das?" hat er gefragt, "das sind doch alles junge Mädchen, die sich Sorgen machen, die Sehnsucht haben. Diese Frau hat doch nichts Böses getan." Und die Aufseherin hat die Strümpfe tatsächlich zurückgegeben.

Wenn die Aufseherinnen allein waren, waren sie weniger streng, sie scheinen Angst vor einander gehabt zu haben. Ich erinnere mich da an eine Situation: Ich hatte doch keine Taschen und habe nicht gewusst, wo ich mit meinen Händen hin sollte. Also habe ich meistens eine Hand an die Wange gehalten, das hatte ich mir angewöhnt. Einmal hat mich eine der Aufseherinnen so gesehen und gefragt, ob ich Zahnschmerzen hätte, und ich habe einfach "ja" gesagt. Da hat sie mir geraten, ins Revier zu gehen, irgendwie hat sie Mitleid gehabt. Dabei war es eine, von der man sonst kein Mitgefühl erwarten durfte. Die Aufseherinnen sind menschlicher gewesen, wenn sonst niemand in der Nähe war.

Einmal ist der Kommandant nicht da gewesen, es gab auch keine Arbeit mehr, nichts hat mehr funktioniert. Da hat uns die Oberaufseherin von morgens, etwa 10 Uhr, wohl bis 16 Uhr vor der Fabrik stehen lassen. Es war Februar, windig und kalt. Sie wollte uns bestrafen, aber ich weiß nicht wofür, keine von uns hat das gewusst. Dann ist der Kommandant gekommen, er hat sich für uns eingesetzt, und wir durften gehen.

Als es mit der Arbeit zu Ende war, ist es in der Fabrik plötzlich ganz still geworden. Wenn man durch die Halle gegangen ist, hat man sich wie auf einem Friedhof gefühlt. Und dann sind wir weggeschafft worden, das war im April. Nachts haben wir die Bombenangriffe gehört, aber unsere Halle haben wir unversehrt verlassen. In Oranienburg sind wir wohl mit dem Zug angelangt, aber daran erinnere ich mich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass die Stadt, durch die man uns ins Lager geführt hat, sehr zerstört gewesen ist.

Ich bin als erste nach Polen zurückgekehrt, im Juni. Meine Mutter und meine Schwester sind im November zurückgekommen. Zuerst bin ich zu meinen Schwestern gegangen, die in Włochy bei Warschau gewohnt haben. Am nächsten Tag sind wir zu meinem Bruder gefahren, er hat in Koło, an der Peripherie von Warschau, eine Gerberei geleitet. Ich bin hineingegangen und habe so getan, als ob ich Leder von ihm kaufen wollte. Ziemlich lange hat er mit mir wie mit einer fremden Person gesprochen. Erst als ich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, und lachen musste, hat er mich wieder erkannt. Es war nicht einmal ein Jahr vergangen, seit wir uns zum letzten Mal gesehen hatten, aber ich hatte mich sehr verändert, ich habe etwa 35 Kilo gewogen. Trotzdem bin ich nicht krank geworden, ich weiß selbst nicht, wie das möglich gewesen ist. Später, bei einem Fest, habe ich mich auf eine Waage gestellt und mehr gewogen als jeder der Männer, die dort zu Gast waren. In einem halben Jahr habe ich so zugenommen.

Ich bin bei meinem Bruder geblieben, und meine Mutter hat dann auch bei ihm gewohnt. Dann habe ich in einer Wirkerei gelernt und später eine Genossenschaft geleitet. 25 Jahre habe ich gearbeitet. Erst heute überlege ich mir, ob die Vergangenheit mein Leben beeinflusst hat. Früher habe ich darüber nicht nachgedacht, man hat einfach nur gelebt. Aber jetzt hat meine Tochter schon seit zwei Jahren erhöhte Körpertemperatur, und ich frage mich... Jetzt denke ich an die schwere Schwangerschaft, die schlechten Befunde, das bringe ich in einen Zusammenhang. Ich beschuldige niemanden, ich klage auch niemanden an, vielleicht hängt das ja doch nicht zusammen.

Vor ein paar Jahren bin ich in Kleinmachnow gewesen. Dort sieht man überhaupt nichts mehr. Dabei ist das doch ein richtiges Städtchen gewesen mit all diesen Gebäuden, ich habe sie gesehen als wir abgeführt worden sind, einmal sind wir dort auch spazieren gegangen. Sie haben alle ähnlich ausgesehen. Wir haben den Bürgermeister besucht, sind im Museum gewesen, und man hat uns auf das Lagergelände gefahren. Aber die Leute in Kleinmachnow haben überhaupt nicht gewusst, dass es dort ein Lager gegeben hat, daß dort KZ-Häftlinge gearbeitet haben. Die Stelle, an der unsere Halle früher gestanden hatte, ganz am Ende des Geländes, haben wir gefunden, allerdings konnten wir sie nach über 50 Jahren nicht mehr genau ausmachen. Wir konnten uns nur schwer orientieren, denn es gab es dort keine Spuren mehr, nur Gras und Unkraut.

(Warschau, 29.6.2000)

Das Bosch-Gelände nach dem Krieg

Etwa 120 Beschäftigte der Dreilinden Maschinenbau GmbH versuchten bereits in den ersten Nachkriegsmonaten einen bescheidenen Neuanfang auf dem so genannten Boschgelände: Sie nahmen die Gießerei wieder in Betrieb und produzierten kleine Handwagen. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Rote Armee hatte das Firmengelände am 24. April 1945 besetzt, kurz darauf begann die Demontage des Werks. Am 30. Oktober 1945 wurde die Bosch-Tochtergesellschaft auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht vorläufig beschlagnahmt.

In den Baracken des einstigen Zwangsarbeiterlagers siedelten sich Vertriebene an. Die Gemeinde Kleinmachnow nutzte in den ersten Nachkriegsjahren einige dieser Holzbauten: als Wärmehalle, Schule und für Gemeindebüros. Etliche Baracken wurden abgetragen oder an private Nutzer verkauft.

Während sich die sowjetische Besatzungsmacht um dieses Areal offenbar wenig kümmerte, sahen sich jene Arbeiter und Angestellten der DLMG, die den Betrieb wieder beleben wollten, mit zahlreichen Problemen konfrontiert. So beanspruchte eine sowjetische Feldposteinheit im August 1946 die wieder hergestellten Werkstätten für Autoreparaturen. Ein Teil der DLMG-Mitarbeiter wurde hier beschäftigt, die anderen mussten Demontagearbeiten leisten. Zwei Monate später erging der Befehl, das Werksgelände sofort zu räumen. Nun durfte nur noch ein Grundstück am Stahnsdorfer Damm, auf dem die Firma vor Kriegsende Parkplätze, eine Tankstelle und Lagerschuppen errichtet hatte, für die Produktion genutzt werden. Einige Mitarbeiter der DLMG versuchten dort erneut, eine Gießerei aufzubauen. Auch verschiedene andere Betriebe drängten sich in den ersten Nachkriegsjahren auf diesem Areal.

1948 wurden die Produktionshallen der DLMG auf Anordnung der sowjetischen Besatzungsmacht gesprengt. Die entschädigungslose Enteignung der Firma, bereits 1947 beschlossen, wurde am 15.7.1948 rechtskräftig. Das Unternehmen ging in den Besitz des Landes Brandenburg über und wurde volkseigener Betrieb.

Gegen die Enteignung ihrer Tochtergesellschaft hat die Robert Bosch GmbH in Stuttgart mehrfach Einspruch erhoben. Dabei argumentierten die Direktoren des Stammhauses mit der politischen Biografie des Firmengründers: Er war schon vor dem Ersten Weltkrieg wegen seines sozialen Engagements als „roter“ Bosch bekannt und hatte während des Zweiten Weltkriegs den liberalen Widerstand um Carl-Friedrich Goerdeler finanziell unterstützt. Auch seine Erben waren politisch unbelastet. Trotzdem verlor der Konzern in der Sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR sämtliche Vermögenswerte, auch die Bosch-Siedlung in Kleinmachnow wurde in Volkseigentum überführt und in August-Bebel-Siedlung umbenannt.

1948 wurde die DLMG aus dem Handelsregister gelöscht. Ihr Rechtsnachfolger war der VEB Dreilinden Maschinenbau, der 1950 in VEB Kokillenguß Kleinmachnow umbenannt wurde und 1967 im VEB Aluminium-Präzisions-Armaturen-Guß (APAG) aufging.

1953 zog der VEB „Max Reimann“ auf das ehemalige Parkplatzgelände der DLMG. Bald wurde „Max Reimann“ Stammbetrieb für alle volkseigenen Kfz-Instandsetzungsbetriebe des Bezirks Potsdam. Etwa 250 Beschäftigte reparierten hier Lastkraftwagen und Busse. 1990 wurde der Betrieb zur Fahrzeuge-Technik-Handel (FATH) GmbH in Gründung umfirmiert und ein Jahr später privatisiert. 2002 musste die FATH GmbH schließen. Heute ist das Gelände, auf dem sich auch der 1991 stillgelegte VEB APAG befand, völlig verwahrlost.

Gut erhalten hingegen ist das einstige Eingangsgebäude der DLMG am Stahnsdorfer Damm 81, in das 1952 die Biologische Zentralanstalt einzog. Jetzt wird es vom Julius-Kühn-Insitut (früher: Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft) genutzt. Seit 2003 erinnert eine Gedenktafel an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der DLMG.

Sonst gibt es nur wenige Spuren der Rüstungsfabrik in Kleinmachnow. Ein Teil der Halle K 24, also des KZ-Außenlagers, wurde unter einer inzwischen sanierten Mülldeponie begraben, die sich am Stolper Weg befindet. Das ehemalige Werksgelände der DLMG sowie das „Freizeitgelände“, auf dem sich das Zwangsarbeiterlager befand, hat die Gemeinde Kleinmachnow an eine Wohnungsbaugesellschaft verkauft.

Kleinmachnow erinnert sich

1995 haben einige Überlebende das KZ-Außenlager Kleinmachnow besucht. Sie wurden vom Bürgermeister begrüßt und man hat sie auf das einstige Lagergelände gefahren. „Aber die Leute in Kleinmachnow haben überhaupt nicht gewusst, dass dort ein Lager gewesen ist, dass dort KZ-Häftlinge arbeiten mussten“, erinnerte sich Kazimiera Rokita einige Jahre später. „Dort sieht man überhaupt nichts mehr. Dabei ist das doch ein richtiges Städtchen gewesen.“

Tatsächlich gab es 1995 nur noch wenige Spuren des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers. Einige alteingesessene Bewohnerinnen und Bewohner Kleinmachnows konnten sich jedoch noch gut an die Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG) und ihren Zwangsarbeitereinsatz erinnern. Sie haben viel zur Aufarbeitung der NS-Geschichte des Ortes beigetragen.

Dank des Heimatvereins Kleinmachnow und mit Hilfe der Berliner Geschichtswerkstatt igelang es, die Geschichte der DLMG zu rekonstruieren und zahlreiche Überlebende des Konzentrationslagers zu befragen. In der Folge begann man in Kleinmachnow, sich zu dieser dunklen Seite des Ortes zu bekennen.

Im Jahr 2002 setzten sich Mitglieder des Heimatvereins und einige Gemeindevertreter dafür ein, die letzte auf dem Boschgelände erhaltene Baracke K 43 unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Wegen des schlechten Bauzustandes lehnte die Denkmalbehörde jedoch ab. Bevor die Baracke abgerissen wurde, dokumentierte das Architekturbüro Plewe den Bau; das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege führte auf dem umliegenden Areal Grabungen durch.

2003 wurde auf Initiative des Heimatvereins am ehemaligen Eingangsbereich der Dreilinden Maschinenbau GmbH am Stahnsdorfer Damm 81 eine Gedenktafel angebracht, die an den Zwangsarbeitereinsatz erinnert. Private Spender und die Unterstützung der Firma Bosch machten es möglich, dass zur Einweihung der Tafel Überlebende des KZ und ehemalige Zivilarbeiterinnen und –arbeiter eingeladen werden konnten. Damals fand in dem Gebäude, das heute von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft genutzt wird, eine erste Ausstellung über das Dreilindenwerk statt. Seit 2004 zeigt der Heimatverein im Industriemuseum im Meiereifeld 35 Ergebnisse seiner Recherchen über die DLMG.

Schon während der Debatten über den Abriss der Baracke K 43 und der Baracke für die Lagerküche entstand die Idee, hier einen „Ort der Erinnerung“ zu errichten. Es sollte allerdings mehrere Jahre dauern, bis die „sensible Gedenkstätte“ (Märkische Allgemeine Zeitung vom 14.04.05) auf zwei Fundamentplatten der alten Baracken realisiert wurde. Am 1. September 2006 wurde sie eingeweiht.

Weitere Informationen und Kontakte

Literatur:

Angela Martin, „Ich sah den Namen Bosch“. Polnische Frauen als KZ-Häftlinge in der Dreilinden Maschinenbau GmbH, Berlin 2002

Ewa Czerwiakowski, Angela Martin, Muster des Erinnerns. Polnische Frauen als KZ-Häftlinge in einer Tarnfabrik von Bosch, Berlin 2005

Quellen:

Erinnerungsberichte von und Interviews mit 50 Überlebenden des KZ-Außenlagers Kleinmachnow: Archiv der Berliner Geschichtswerkstatt

Materialien zur Ausstellung „… auf dem Boschgelände. Zwangsarbeit für eine Rüstungsfabrik in Kleinmachnow“ von Angela Martin und Hanna Sjöberg: Archiv des Heimatvereins Kleinmachnow

Bauakten der DLMG: Gemeindearchiv Kleinmachnow

Sach- und andere Quellen: Privatarchiv Dr. Rudolf Mach, Heimatverein Kleinmachnow

Fotos:

Martina Bellack, Günter Käbelmann, Thomas Mieckley, Hucky Fin Porzner, Hanna Sjöberg, Rudolf Mach